Россия

В России, как и в других странах, существует устойчивое мнение о том, что термин «экологический» автоматически подразумевает честные и добросовестные инициативы, направленные на защиту окружающей среды и здоровье людей. Однако реальность часто оказывается далека от этого идеального представления.

Многие организации, использующие «экологические» ярлыки, на самом деле могут скрывать под собой, мягко скажем – неискренние намерения. Они манипулируют общественным мнением, создавая иллюзию активной борьбы за экологию, в то время как на самом деле их интересы заключаются исключительно в получении денег.

Одним из примеров таких псевдоэкологических организаций является «Гринпис». Несмотря на то, что эта организация позиционирует себя как защитник природы, в ее действиях много политической ангажированности.

Причем лишь небольшое количество специалистов данной организации с научным образованием в области экологии. Это утверждение подтверждает бывший глава канадского филиала «Гринпис» Патрик Мур, который в 80-х годах прошлого века заявил, что он оказался единственным из директоров, обладающим профильным образованием.

Ситуация усугубляется, когда к этому подключаются политические силы, желающие использовать протестные настроения для достижения своих целей.

Таким образом, экология как технология манипулирования общественным сознанием демонстрирует, как легко можно использовать страх и недовольство людей для достижения политических и экономических целей. Важно развивать критическое мышление и экологическое образование, чтобы люди могли осознанно подходить к вопросам экологии и не поддаваться манипуляциям.

В последние годы мы наблюдаем, как экологические протесты становятся инструментом, с помощью которого различные группы пытаются достичь своих политических или экономических целей.

Кроме того, в такие протесты вовлекаются обычные люди, которые, руководствуясь благими намерениями, выходят на митинги в надежде улучшить свою жизнь. Однако, как правило, они становятся лишь массовкой в чужой игре, не подозревая о том, что их усилия используются для достижения целей, которые могут быть далеки от экологической справедливости.

Важно, чтобы общество оставалось бдительным и осознанным, чтобы не стать жертвой манипуляций и не потерять возможность реально влиять на экологическую политику страны.

Экологические протесты, которые на первый взгляд могут показаться мирными и справедливыми, способны привести к серьезным конфликтам и даже войне. Это мнение высказал генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов, руководитель Центрального Исполкома «Офицеров России», во время круглого стола, проведенного в Совете Федерации. Он напомнил о том, что экологические проблемы могут быстро перерасти в нечто большее, чем просто политические разногласия. Например, чеченская кампания, которая привела к масштабному конфликту, началась как бы с мирных митингов против строительства химического комбината в Гудермесе. Эти митинги, изначально вроде как направленные на защиту окружающей среды, вскоре переросли в политические выступления, а затем и в вооруженное противостояние.

Важно также учитывать, что в условиях глобализации и информационной открытости, экологические протесты могут быть использованы не только внутренними силами, но и внешними игроками, желающими дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

«Гринпис» активно выступает против расширения деятельности «Росатома» не только в России, но и за рубежом. Это придает их протестам явный политический и экономический оттенок, так как «Росатом» является одним из ведущих игроков на международном рынке ядерной энергетики. В частных беседах сотрудники «Гринпис» иногда признаются, что действуют в интересах американской компании «Westinghouse», которая конкурирует с «Росатомом» за контракты на поставку ядерного топлива и строительство АЭС.

Кроме того, стоит отметить, что «Гринпис» активно использует научные исследования и экологические отчеты, но часто интерпретирует их в выгодном для себя свете. Это приводит к искажению фактов и манипуляциям с общественным мнением.

Организация «Гринпис» активно использует различные методы психологического воздействия. Один из наиболее известных приемов – это создание и распространение коротких видеороликов, которые вызывают у зрителей сильные эмоциональные реакции. Эти ролики часто содержат шокирующие образы: облака ядовитого дыма, выбрасываемого из заводских труб, сцены насилия над животными, такие как убийство котиков, а также жуткие кадры гниющих китов, уток и других птиц, застрявших в нефтяных разливах, и изображения вырубленных лесов или последствий лесных пожаров.

Такие видеоролики, финансируемые различными спонсорами, в том числе влиятельными бизнесменами и фондами, активно распространяются через СМИ, включая телеканал CNN, который принадлежит Теду Тёрнеру. Тёрнер, как и многие другие, поддерживает идеи о глобальном потеплении, связывая их с выбросами парниковых газов.

Однако стоит отметить, что за этой повесткой стоят не только идеологические, но и финансовые интересы. Например, семья Рокфеллеров, известная своими инвестициями в нефтяной бизнес, также является одним из ключевых спонсоров «Гринпис». Однако «Гринпис» не проводит активных акций против нефтяных гигантов, таких как Exxon Mobil Corporation, чьи буровые платформы остаются вне поля их зрения.

Важным аспектом работы «Гринпис» в России является то, что организация часто использовала информационные кампании для формирования негативного общественного мнения о российских проектах. Например, критика строительства новых энергетических объектов, таких как нефтяные и газовые месторождения, сопровождалась обвинениями в экологическом вреде, что, по мнению экспертов, создавало дополнительные барьеры для реализации этих проектов.

С началом СВО России на Украине, активисты «Гринпис» усилили свои антироссийские действия, призывая к экономической изоляции страны и ужесточению международных санкций. Они активно использовали платформы социальных сетей и международные СМИ для распространения информации, направленной на дискредитацию России и ее политики.

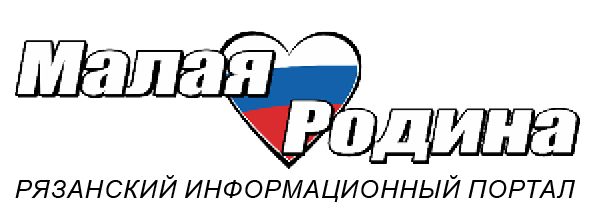

Ярким примером ангажированности «Гринписа» является игнорирование экологических последствий бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году, когда использовались снаряды с урановым наполнителем.

Несмотря на серьезные угрозы для окружающей среды, «Гринпис» не предпринял никаких действий или заявлений по этому поводу. Аналогичная ситуация наблюдалась во время войны в Ираке (2003-2011), когда организация также не отреагировала на разрушения и экологические катастрофы, вызванные американскими бомбардировками и разрушением нефтяных объектов.

29 мая 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение о включении международной неправительственной организации «Гринпис» в список нежелательных организаций. После «Гринпис» 3 июля 2023 года в аналогичный список была включена еще одна международная экологическая организация – Всемирный фонд дикой природы (WWF), зарегистрированный в Швейцарии.

Экология, как концепция и область научного знания, давно вышла за пределы чисто научного дискурса и стала мощным инструментом манипуляции общественным сознанием. К сожалению, манипулирование общественным экологическим сознанием прослеживается, на наш взгляд, и в Рязани.

Рязань

И прежде всего это касается – зеленых насаждений, или точнее – их вырубки. Многие рязанцы с ностальгией вспоминают времена Надежды Чумаковой, когда Рязань утопала в зелени. Безусловно, это было очень здорово. Но деревья – это живые организмы. И им тоже свойственно стареть и болеть. Однако в Рязани прослеживается тенденция, когда так называемы общественники-экологи, порой без экологического образования, как и сотрудники уже вышеупомянутой организации Гринпис, такие как, например, Наталья Минаева «грудью встают» на защиту деревьев, причем очень странно, что защита деревьев Наталью Минаеву интересует исключительно в Дягилевском военном городке. При любом случае и настроении общественница выступает против вырубки деревьев. Казалось бы – благое дело. Зачем деревья рубить?

Известный эколог Виолетта Черная, которая активно поддерживает Наталью Минаеву, на своей странице «ВКонтакте» опубликовала такую статью, приводим часть материала:

«Деградация экосистем городской среды на примере парка имени Белякова в г. Рязань.

Плотно застроенный центр города Рязани ежегодно теряет зеленую массу, а возобновление древесно-кустарниковой растительности происходит за счет посева или раскатывания монокультурного газона, высадки среди камня и асфальта интродуцентов: туи западной (Thujaoccidentlis), можжевельника казацкого (Juniperussabina). При этом окраины города беспрепятственно зарастают, естественным образом сменяя сукцессионные стадии, стремясь достичь устойчивого экологического равновесия. Зёленые территории старых городских окраин нередко сохраняют хорошее трёхъярусное озеленение территории с деревьями и кустарниками, достигшими полного физического развития. Например, природная среда – зелёные территории микрорайона военного городка Дягилево.

«Парк Дальней авиации» (так называют эту территорию коренные жители во главе с советом ветеранов военного городка) − редкий пример целостной городской территории. Это не только буферная зона экологического каркаса города, но и историко-культурный объект с героическим прошлым и настоящим. Свою историю он ведет с 1940 года, и сегодня здесь чтут традиции советского военного городка, жители которого активно вовлекаются в проблемы своего «места обитания». Изначально эта территория была спланирована и построена с учетом неглубоко залегающих грунтовых вод, от 35 см до 1 м от уровня дневной поверхности. Водоотводные каналы пролегали вдоль дорог и несли свои воды под уклоном в искусственный водоем – пруд на окраине зеленой зоны. Вся инфраструктура военного городка обрамлена парком, заложенным военными лётчиками еще в начале 50-х гг. прошлого века.

К 2020 году на территории микрорайона военного городка наблюдается разрушение дорожного покрытия, износ канализационной системы, зарастание и замусоривание дренажных канав (вплоть до отсыпки их грунтом), естественное старение некоторых деревьев. Однако, экосистема «Парка Дальней авиации» всё ещё характеризуется богатым видовым разнообразием. На многоярусных лесных участках, сложенных формациями осинников, кленовников, липняков, сформировалась сложная вертикальная структура. В составе естественного подлеска прорастает клен остролистный (Acerplatanoides), черёмуха обыкновенная (Prunus padus), рябина обыкновенная (Sorbusaucuparia), лещина обыкновенная (Corylusavellana) (орешник), малина обыкновенная (Rubusidaeus) др. породы, характерные для коренных типов широколиственных лесов Рязанской области. Многочисленные микро-среды обитания (подурочища и группы фаций) с разнообразными природными источниками питания способствуют процветанию орнитофауны. Факт наличия в парке ушастой совы (Asiootus) говорит о равновесии биоценоза. Как известно, наличие хищных пернатых зависит, в том числе, и от гнездопригодных мест. Ушастые совы не строят гнездо самостоятельно, а занимают гнезда врановых – грачей (Corvusfrugilegus), серой вороны (Corvuscornix), европейской сороки (Picapica), популяции которых в военном городке остаются стабильными на протяжении многих лет.

Такая сложившаяся экосистема могла бы стать местом для экологического просвещения населения, историко-краеведческого воспитания, постоянной биоиндикационной площадкой. Тропиночная сеть парка – хорошей основой для экологического маршрута с объектами показа – элементами живой и неживой природы.

В 2021 году по итогам рейтингового голосования жителей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» территория парка на ул. Белякова победила в голосовании и стала примером деградации сформировавшейся экосистемы и превращения её в антропогенный объект.

Прокладывается 5 тыс. кв. м. асфальтированных дорожек. С учетом особенности близкого залегания грунтовых вод такие работы требуют в 2 раза больше усилий по уплотнению грунта и дополнительных грунтовых дорог для подвоза строительных материалов. Строительные материалы складируются непосредственно на лугово-парковых опольях вдоль дорог, что привело к линейной деградации почвенно-растительного покрова или его полному уничтожению. Дренажная система не запланирована. Это приведет к заболачиванию территории и быстрому разрушению дорожного полотна.

Смонтировано 68 опор для ночного освещения лесной части. В проектах подобных работ по так называемому «благоустройству» и созданию комфортной среды отсутствует понимание того, что видовое богатство антропоценозов городов − самая уязвимая составляющая глобальной экосистемы. Уничтожено более 200 здоровых деревьев, поврежден подлесок и корневая система части взрослых деревьев, верхний слой почвы раскатан и уплотнен тяжелой строительной техникой. Произошла фрагментация цельной лесопарковой зоны на несколько небольших участков.

Лесопарковая система − самое богатое по числу видов и самое сложное по структуре городское природное сообщество. Здесь любое повреждение отражается на жизни всех обитателей, каждый из которых занимает в нем своё место и выполняет определённую функцию.

Сильнообводненные места парка естественно заселенные ольховыми формациями рискуют прорасти Кленом американским (Acernegundo), Золотарником канадским (Солидаго) (Solidagocanadensis) и Рейнутрией японской (Reynoutriajaponica) – агреcсивнными инвазивными видами, сорной (рудеральной) растительностью, спутником сильно антропогенноизмененных территорий.

В проектах подобных работ по так называемому «благоустройству» и созданию комфортной среды отсутствует понимание того, что видовое богатство антропоценозов городов − самая уязвимая составляющая глобальной экосистемы. Конвенция о биологическом разнообразии (Strategic Plan for Biodiversity) отмечает, что основным условием сохранения биологического разнообразия является сохранение in-situ экосистем и естественных мест обитания, поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественных условиях».

Итак, давайте разберем некоторые заявления автора.

Виолетта пишет: «В 2021 году по итогам рейтингового голосования жителей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» территория парка на ул. Белякова победила в голосовании и стала примером деградации сформировавшейся экосистемы и превращения её в антропогенный объект».

Обращаю читательское внимание – за благоустройство парка проголосовали более 6 000 тысяч человек! Согласитесь, что это значительное количество людей.

В своей статье Виолетта пишет: «Парк Дальней авиации» (так называют эту территорию коренные жители во главе с советом ветеранов военного городка)». Ну во-первых, жители парк называют парк им. Белякова, а не парк Дальней авиации (возможно, какая-то кучка людей так и называет, но точно – не все жители городка). Во-вторых, что значит – коренные? Если вдаваться вглубь вопроса – то в городке коренных жителей, то есть рязанцев в трех и более поколений – в большинстве своем нет, так как это военный городок. А жизнь военного – это странствие по гарнизонам. И там коренных рязанцев почти нет, а в вот проживает в Дягилевском городке – без преувеличения – военная элита, так как лётчики – это элита армии.

Виолетта пишет про парк: «стала примером деградации сформировавшейся экосистемы и превращения её в антропогенный объект». Читаешь умные слова и думаешь: надо же… какие гады… деградацию навели… А на самом-то деле деградация была в другом, когда не по благоустроенному парку Белякова, а по разросшемуся неухоженному, так скажем зеленому массиву, по естественной тропиночной среде, то есть по лужам и грязи по колено родители вели своих детишек в детский сад, который находится в середине парка.

И, видимо, папы-летчики должны были радоваться, что тут полностью естественная среда – дождь прошел, грязь плавает и дети радуется – можно по лужам прыгать. А сейчас, представляете, какое варварство сделали – тротуары заасфальтировали широкие! Деградация полная, как страшно стало – теперь мамочки могут спокойно гулять с колясками с детьми. Какая ужасная цивилизация!

Надо было, чтобы они преодолевали естественную среду грязи, луж и ухабов. Между прочем, можем дать совет Виолетте: посетить поселок Дягилево и поинтересоваться у коренных жителей (там они как раз есть) – как им нравится их естественная среда дорог – без асфальта, без цивилизации… Как они радуются такому сближению с природой…

Далее в статье пишется: «Смонтировано 68 опор для ночного освещения лесной части. Это повлечет за собой нарушение циркадных ритмов флоры и фауны». Вот честное слово, впервые узнали, что, оказывается, уличные фонари ставятся для освещения лесной части, чтобы повлечь нарушение циркадных ритмов флоры и фауны. Мы-то люди простые, грешным делом думали, что уличное освещение ставится для людей, чтобы с того же детского сада родители спокойно вели малышей домой, что ходили в тёмное время суток не оглядываясь, не затаился ли где в естественно тёмной среде обитания алкаш или хулиган.

А естественная среда обитания, то есть неухоженная, каким был раньше парк – очень привлекательная среда обитания для любителей спиртного и дурманящего.

В статье указывается: «Уничтожено более 200 здоровых деревьев». Каким образом подсчитано? И где задокументировано, что это было именно такое количество и именно здоровых деревьев? По информации размещенной на сайте Рязанской городской Думы, было ликвидировано 60 аварийных деревьев.

Понятно, что экологи могут сказать: и 60 это очень много! Не надо рубить деревья! Это, как говорят, «легкие города». Оно может и так, только вот в 2019 году в Дягилевском военном городке дерево упало на жительницу. Женщина получила сильнейшую травму – перелом ноги. В течение года проводилось долгое лечение, применялся аппарат Иллизарова. В итоге – одна нога стала короче другой. По сути, молодая женщина – стала инвалидом. Никаких общественников-экологов, которые бы организовали проверку других деревьев – насколько они безопасны для жителей – не оказалось и в помине. Ни одного возгласа… Тишина…Где же была Наталья Минаева, проживающая в Дягилевском городке и так радеющая за экологию? Почему она не побеспокоилась о состоянии деревьев?

А в 2022 году произошёл несчастный случай в Горроще около детского сада № 81, когда упавшее дерево убило 32-летнюю женщину. Около детского сада! И после этой трагедии никто из рязанских экологов не озаботился проверкой этих деревьев около дошкольного учреждения.

Видимо, по мнению рязанских некоторых экологов, деревья – даже больные, аварийные – важнее человеческой жизни. Ну, подумаешь, убило и убило… Ну подумаешь, там малыши бегают… Ну прибьет еще ребятенка – не моего же… не из моей семьи… А деревья – это святое! Важнее человеческой жизни!

Как и в парке Белякова – зачем асфальт??? Зачем людям ходить по тротуарам???

В статье указывается: «Лесопарковая система − самое богатое по числу видов и самое сложное по структуре городское природное сообщество. Здесь любое повреждение отражается на жизни всех обитателей, каждый из которых занимает в нем своё место и выполняет определённую функцию». Согласимся, но разве на человеке это не отражается? Разве не надо брать человека во главу угла? А отразилось на жизни тех семей, где из-за падения дерева одна женщина погибла, а другая осталось инвалидом. А сколько по всей Рязани деревьев, которые нависают над газовыми трубами. Общественники также встанут грудью на их защиту и пусть падают, повредят, не дай Бог, трубу и будет еще взрыв, как в печально знаменитом Осеннем переулке, когда произошел взрыв газа? А сколько деревьев нависают над электрическими проводами…

Также в статье пишется: «В проектах подобных работ по так называемому «благоустройству» и созданию комфортной среды отсутствует понимание того, что видовое богатство антропоценозов городов − самая уязвимая составляющая глобальной экосистемы». А мне кажется, что в этой статьи отсутствует понимание – что самое уязвимая часть экосистемы – это дети. Людей. А не зверей и птиц. Никто не спорит, что надо экологию защищать. Надо. Но прежде всего – должно быть для блага и без ущерба, в первую очередь – для человека, ну а потом – для экологии.

Общественница Наталья Минаева, возможно, ввела в заблуждение Виолетту Черную тем, что позиционирует себя как «глас народа» всего Дягилевского городка. Но это отнюдь не так, как нынче модно говорить – вообще не так, от слова «совсем». Возможно, у Натальи Минаевой есть свои интересы, далекие от защиты экологии, как собственно, и у той же самой ныне признанной в России нежелательной – экологической организации «Гринпис».

Ведь что делает Наталья Минаева? Она кричит: нельзя вырубать деревья! И вроде как лозунг-то правильный… Но где он применяется… Он применятся не за экологию, а против благоустройства… И это очень тонкий нюанс… Против благоустройства парка Белякова… Видимо, против пристройки к школе в заброшенном школьном саду, где в естественной неухоженной среде, где деревья растут, гниют и ломаются как им придется, изнасиловали школьницу… Очень естественно, без налета цивилизации… в зарослях, где нет ужасных для экологии заасфальтированных тротуаров и уличного освещения, отсутствие которого – то бишь фонарей, не «повлечет за собой нарушение циркадных ритмов флоры и фауны», а вот влечет за собой нарушение здоровья, психики и жизни девочки… На зато циркадные ритмы сохранены, а вот как потом у девочки будет с материнством – это защитников зарослей не касается…

В своей группе «ВКонтакте» Наталья Минаева пишет: «7-9 февраля частная организация без порубочных билетов спилила не менее 10 здоровых деревьев за школой 21 (от ворот между бетонным забором и насыпью школьного тира). Стволы оперативно вывозят, ветки измельчают в опилки и ссыпают в зелёный мусорный бункер, который остаётся и, значит, работы будут продолжены. Эти деревья никому не причиняли опасности, единственное объяснение – начало строительства».

Интересно – начало, какого строительства? Есть какие-то факты о том, что там что-то будут строить? Или это сделано, как делал «Гринпис», чтобы навести ужас на людей? Конечно, Наталья Минаева за безопасность детей да и тех же деревьев – не отвечает… Ну нет у нее на то никаких полномочий… И ни за что собственно не несет ответственности, а вот кричит и возмущает людей – довольно громко… Конечно, если дерево рухнет на школьника и покалечит, да не дай бог – убьет – отвечать будет директор школы, за то, что не обеспечила безопасность детей. А общественница Наталья Минаева – причем? Конечно, не причем… Она будет тихо и самое главное – молча стоять в сторонке.

Напомним, осенью 2024 года Павел Малков объявил, что разработан комплексный план озеленения города, в рамках которого деревья будут высажены на 30 улицах в разных районах.

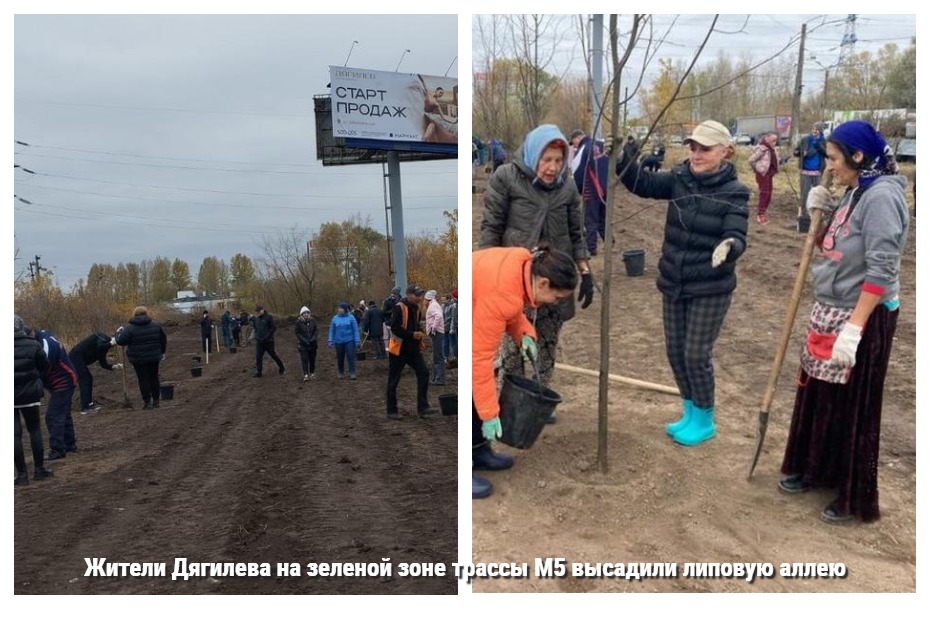

18 октября 2024 года на зеленой зоне трассы М-5 Урал члены молодежного совета администрации Рязани, жители Дягилева, и даже коренные жители поселка, в том числе и цыгане – высадили более 20 саженцев лип.

В общем, вышли очень и очень многие жители Дягилева, только вот почему-то на этой благой и очень экологичной и нужной акции – не было экологов и общественницы Натальи Минаевой. А ведь губернатор планирует озеленить Рязань в масштабах, как при Надежде Чумаковой.

Разве не за это озеленение бьется из-за всех своих сил Наталья Минаева?

Возможно, что и не за это… А возможно, что не «за», а «против»: против наведения порядка, против благоустройства… Итак, против чего выступает Наталья Минаева… Мы сделали такой обзор её соцсетей, в которых общественница выступает: против строительства в бывшем школьном саду со стороны КПП пристройки к школе; против строительства ФОКа тоже в бывшем школьном саду, против строительства храма Божьего в честь Архангела Михаила на поляне за ДШИ № 9; против детских и спортивных, юношеских площадок в парке; против переноса детской поликлиники в помещение бывшего детского сада № 5; против вырубки «зеленки» вдоль тротуаров в городке, вырубки больных и опасных деревьев, падающих на головы людям при порывах сильного ветра! И все это вроде как под правильным лозунгом сохранения экологии.

Но вернемся к началу статьи – якобы благие акции за сохранение экологии – против строительства химического комбината в Гудермесе – в итоге привели к чеченской войне!

Надо четко понимать, что все вопросы экологии не только можно, но нужно решать коллегиально. Но именно – решать. А те общественники, которые раздувают экологический «пожар», подобно организации «Гринпис», вероятнее всего, как и обозначенная экоорганизация, делают это не просто так, а имеют определенные финансовые «благодарности» за проделанную «работу».

И только вместе, сплоченно, как всегда было на Руси, можно дать отпор таким общественникам, ратующим как бы за «экологию», а по сути – выступающих против людей, против улучшения их жизни.

Отдел расследования «Областной Рязанской Газеты»

Источник: «Областная Рязанская Газета»