Рассказ о прадеде автора

У Максима Андреевича Чаурина силища была, на Бога не гневался. Лес сдумает валить, не разбирал, по ветру или против ветра, куда положить – куда надо, туда и повалит. Сено метать начнёт, два-три навильника и копны нет. За силу, да за хозяйство крепкое прозвали его Максимом «Богатым».

Был хороший кузнец. Днём в поле, а вечером и утром в кузнице ральники к сабанам старобытным (плугам) начнёт клепать. Ральник горячий прогнётся, он его одной рукой в клещах кузнечных о наковальню стукнет и ральник на место станет. А ральник этот весит килограмм восемь. Селяне привезут этот ральник, на завалину положат и фамилию на нём мелом напишут, если это дело без него принесено. Кто не грамотный, свою каракулину поставит. Смотришь, к утру все ральники отклепает.

За работу ничего не брал, а вот какую помочь устроит, все бегут на обгонку отработать за кузнечные работы. Главное, никому не скажет, не оповестит, только суседу намекнёт. Сусед суседу, облетело по всей деревне.

Сельчане диву давались:

– Как это Настасьюшка, ты столь хлебушка напекла, всю деревню можно целый день кормить?

– А вот, бабоньки, всю неделю по две квашни напекала.

– А хлеб то у тебя, Настасьюшка, какой мягкий, да вкусный, за день то наши мужики всё смякают.

Вот наступит утро, бегут мужики с жёнами с серпами на плечах жать урожай Максима «Богатого». Смотришь, за один день отстрадовался наш Максим Андреевич. Сожнут серпом все полоски, а ведь это, считай, десятин десять будет (гектар). Заскирдовать то уж, не велика беда.

Обедом накормит, да ещё и поужной, это значит под вечер ещё раз по куску хлеба и по чарке водки, конечно. Пойдут домой, разбредутся, кто куда, а кого и дорогой приутомит. Ужинать то, половина только придут.

– Что мало вас за столом то, ребятки, я так не ожидал.

– А поменьше поить надо было, Максим Андреевич!

– Ну как не угостить, дорогие вы мои земляки-родичи, ведь я теперь, считай, чуть не отстрадовался. Заскирдовать то я уже один со своей семьёй справлюсь. Спасибо, вам, большое, селяне!

– Тебе спасибо, Максим Андреевич, что нас не бросаешь. Куда мы без тебя, лошадей подковать, соху или сабан отремонтировать, колесо оковать. Без тебя мы ни шагу.

– Эх, жаль, что не все пришли, а то бы погуляли и поговорили о прошлом, о будущем.

У Максима Андреевича рос сын Тимофей, дочери Дарья, Васения (моя бабушка – прим. автора) и Устинья. Овдовел рано, старшую Дарью отдал в дочери Русинову Василию, у которого детей своих не было.

У Дарьи были дети: Алексей, Варвара и Анастасия. У Вассы – Анна (моя матушка – прим. автора), Зоя и Николай. У Устиньи была дочь Анна, которую после смерти матери воспитала сестра Васса Максимовна. У Тимофея дети: Анна, Нина, Антонина и Галина.

Когда пришло время женить сына Тимоху, охлопотал Максим Андреевич, чтобы в деревне открыли церковь. До этого была только часовня, молились по престольным праздникам, попа привозили из Кленовой или из Накоряковой.

Сделали пристрой к этой часовне и осветили церковь в день Крещения 19 января. А Егор Левонтиевич охлопотал в Сосновом Бору кладбище.

Первым был обвенчанный в новой церкви Тимофей Максимович. Первый раз пелось пение:

– Многое лето, Многое лето.

Первый раз обновили венцы раб Божий Тимофей и раба Божия Александра.

И первый раз молились за упокой усопшего раба Божия Левонтия Евстефеевича, первооткрывателя Соснового Бора и первого ушедшего на тот свет на новоселье нового кладбища.

Недолго прожил он один на кладбище, на третью ночь поселили к нему рядышком Волкову Прасковью.

Представилась она ему не как в жёны, а как подруга на новом месте.

Это время было в 1927 году в январе месяце.

Было двое, а теперь, считай, половина деревни представились в эту местность.

Валентин Волков, член РО РСПЛ

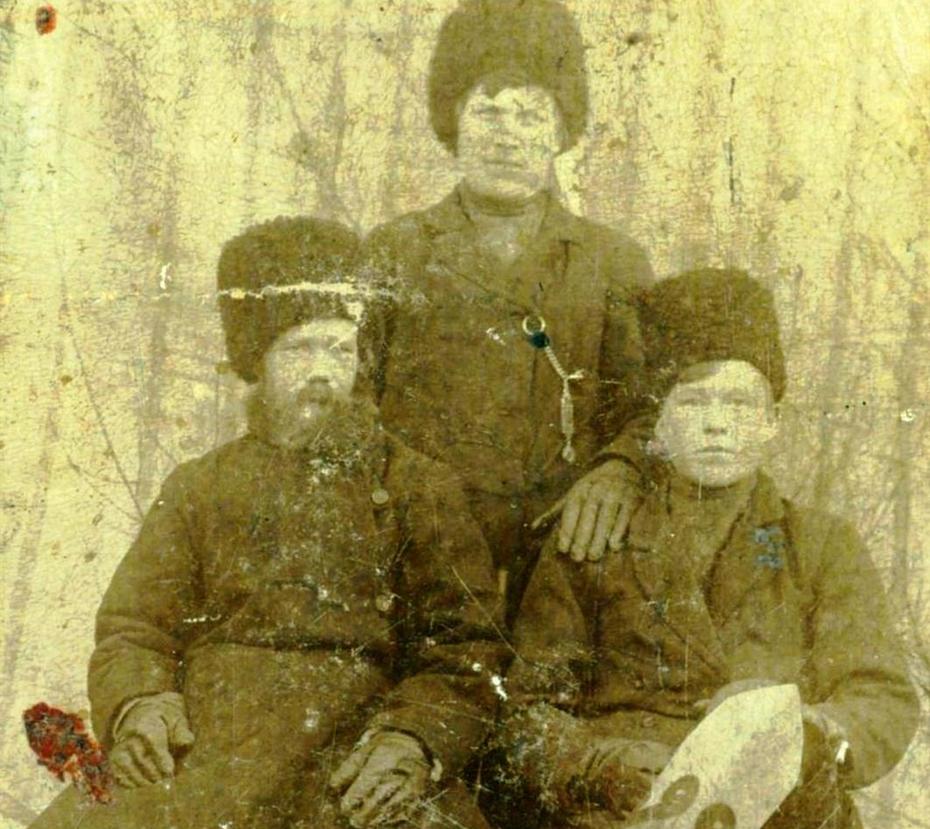

На фото: Максим Андреевич Чаурин с сыновьями: Тимофеем (стоит) и Семёном. 20-е годы 20-го века

Фото из архива автора